集權又集錢 25年共業大反撲

圖/本報資料照片

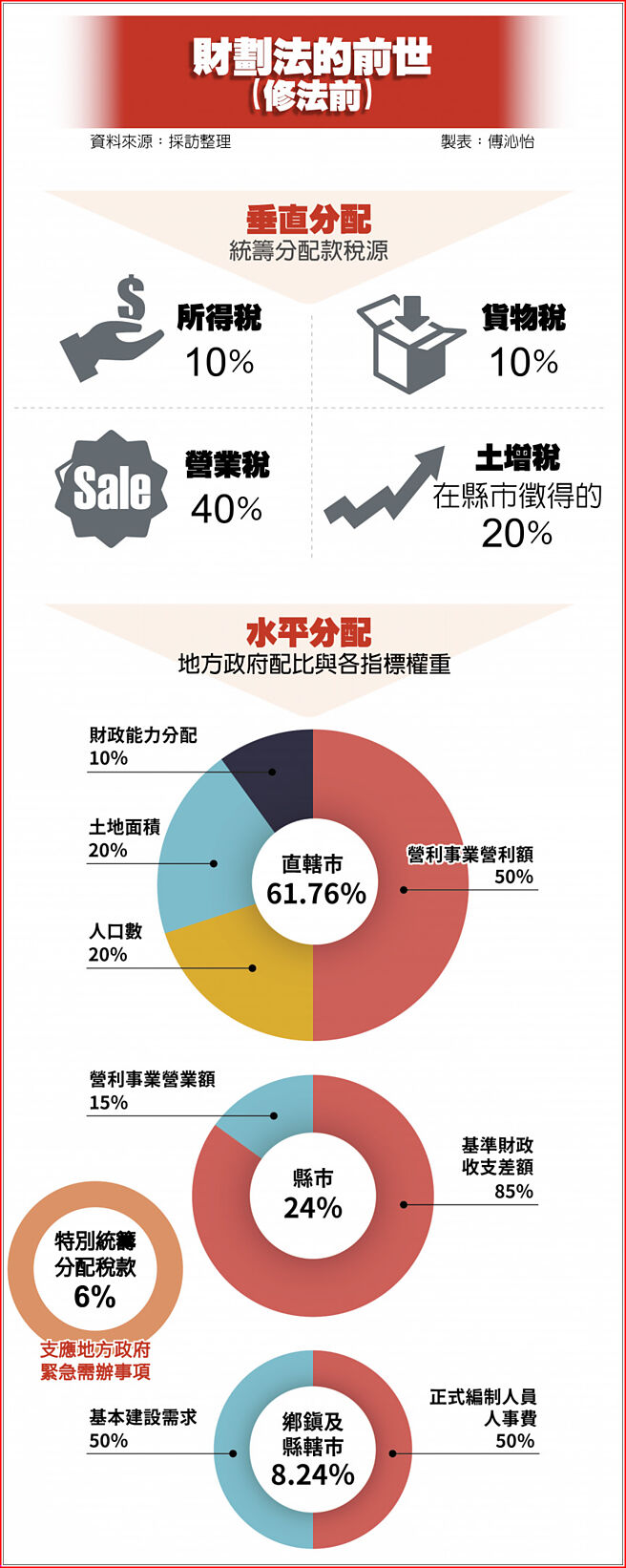

財劃法的前世(修法前)

過去25年,要求修正《財劃法》的聲音始終不斷,但五度闖關都以失敗告終,直到這次才終於成功,爲什麼《財劃法》一定要修?過去失敗的原因是什麼?這次又何以能夠過關?本報從《財劃法》的前世今生剖析,以利讀者瞭解《財劃法》近4分之1世紀的修法癥結點。

過去25年,《財政收支劃分法》修法已成每任財政部長的「必考題」。《財劃法》1999年1月25日因應修憲精省修正後,直到這次立法院三讀,期間歷經三次政黨輪替、五位總統、五度修法未果,主要癥結即是不論中央和地方或地方政府之間,都不願相互讓利,因此難以形成共識。

《財劃法》的本質就是分錢,包括中央政府和地方之間怎麼分配稅收的垂直分配,以及公平把錢分配給22個地方政府的水平分配。官員無奈表示,「連五隻手指長短都不一樣,更不用說各地方環境、條件差異很大,起跑點不同,公平談何容易?」

正是這樣的氛圍,讓《財劃法》修法一僵持就是1/4世紀。政治大學財政學系名譽教授曾巨威強調,中央身爲權責機關,不可以因爲地方政府間的意見分歧、難以形成共識,就把無法提出修法版本的責任推出去。

政治大學財稅系教授暨系主任陳國樑更直言,《財劃法》先前一直無法成功修法,是因爲「魚和麪包都在同一個籃子」,要中央修法重新分配財源,等於是讓中央自己削自己的權,本質上是矛盾且吃力不討好的事。

因此過去中央就算提出修法,最常用的做法就是「二桃殺三士」,中央拿出千億元左右的財源做爲垂直分配的兩個桃子,叫三個武士(地方政府)自己分,最後就是武士自我殘殺、沒有人拿到,中央就可以把兩個桃子都收回去。

但這次的情況變了,陳國樑表示,因爲行政院未提版本、立法院三讀的在野黨版本修改垂直分配讓中央大幅割肉給地方,「桃子不再是兩顆、而是四顆」,讓三個人分四顆桃子,因爲每個人都確定自己至少會有一顆,接下來的那一顆要怎麼樣分,相對沒有那麼重要。

中央與地方垂直分配不公的問題,在精省後日益嚴重。陳國樑說,六都以外16個一般縣市中,有7個縣市仰賴中央財源比重超過9成,在此情況下,所謂地方自治其實是在仰中央鼻息,地方財政自主處在全面崩壞的臨界點。

所謂垂直分配,是指有哪些稅金要進入撥給地方的統籌分配稅款。現行稅收分國稅和地方稅,理想情況是「凱薩的歸凱薩、羅馬的歸羅馬」,中央靠國稅養、地方財政仰賴地方稅;但實際上地方難靠稅收自給自足,《財劃法》因此規定中央應撥一定比率國稅爲統籌分配稅款。

中央統籌分配稅款來源原本包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%,及在縣(市)徵起的土地增值稅20%。本次三讀的修法版本,則是把所得稅提高至11%、營業稅除統一發票給獎定全數撥入,土增稅也全部迴歸各地政府。

本次《財劃法》條正,確實達到先前各次修法時,地方首長極力呼籲的「把餅做大」訴求;至於「如何分餅」的水平分配問題,財政部顯然並不滿意立院三讀版本,認爲新的水平分配公式過於偏重人口及營利事業營業額指標,兩者合計即佔了75%。

財政部表示,原版《財劃法》水平分配比較大的問題,在於直轄市(六都)和其它地方政府的分配權重不同,因此財政部努力的方向之一,即是要讓直轄市和非直轄市適用同一標準,找出大家都可以接受的分配指標。

財政部強調,立院本次修法前,財政部已兩度找地方政府開會,原本各地方政府提出的指標有80多項,最後已收斂至土地面積、人口數、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源等五大共識指標,僅再生能源、污染、歲入歲出決算餘絀等三大指標尚待凝聚共識。

官員表示,立法機關如果不要這麼心急,財政部在分配指標取得地方政府共識後,接下來即可討論分配係數和權重,但先前所有關於分配指標的討論,本次修法後等於打掉重練,且日後要再修改的難度很高,因爲沒人會想把進了口袋的錢再拿出來。