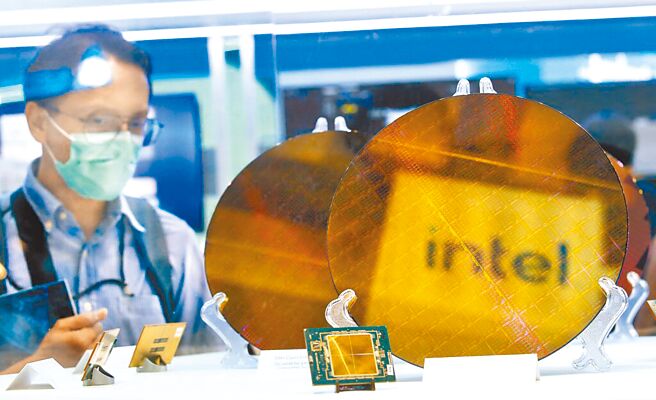

讓聯電買英特爾工廠

(圖/本報系資料照)

英特爾如分拆晶片設計與製造事業,設計部門由博通接手,晶圓廠等製造部門由臺積電接手,已是國際輿論的主旋律。

只不過,臺積電已在美國鳳凰城、日本熊本、德國德勒斯登「日不落」建廠,「根留臺灣」的2奈米新廠則在新竹寶山、高雄楠梓磨刀霍霍,加上最先進的1奈米新廠傳將落腳臺南沙崙,還要同時去買下去年虧損高達134億美元的英特爾成熟製程工廠,蠟燭多頭燒,顯然不是筆劃算生意。

關鍵在於,英特爾被臺積電在7奈米一役遠遠甩開後,自家設計的CPU晶片都要在臺積電投產了。雖然英特爾已經喊出18A製程(1.8奈米)將在今年上半年開始試產,但要在1.8奈米超車臺積電的可能性微乎其微。

臺積電新廠產能全開,但誰也無法預測3到5年後的半導體景氣,現在還要逼臺積電去買下英特爾工廠,除了要再次克服美國製造業文化的難題,還要能讓總是高高在上的英特爾員工服氣。

更關鍵的是,臺積電去年有74%的營收都是來自7奈米以下的先進製程,因此7奈米以上成熟製程顯然不是臺積電喜歡的生意了。

當然,臺積電在美國的佈局已不是單純的半導體生意,就算晶片不容易被加到稅,臺積電董事長魏哲家還是要全盤考量,從堅決否認會併購英特爾工廠,到1月法說會上態度轉變,只提到英特爾是臺積電很重要的客戶,他最後甚至說「只能說這麼多。」

華盛頓白宮與臺灣總統府,如今都拿着顯微鏡在看臺積電下一步的策略佈局,曾爲晶圓雙雄、如今全球晶圓代工市佔率僅5%的聯電,能不能考慮收購英特爾的晶圓工廠,重奪話語權呢?

聯電早在2018年就放棄12奈米以下的先進製程,但在成熟製程仍有忠實客戶羣,這也是英特爾與聯電1年多來在12奈米密切合作的原因,要把聯電自己無法處理的客戶需求,轉單在英特爾的鳳凰城晶圓廠完成生產。而這符合美國製造的川普號角。

如今聯電市值僅166億美元,是英特爾的1/6,但未嘗沒有蛇吞象的可能性。因爲聯電與世界先進都遭遇大陸晶圓廠在成熟製程的追兵來襲,中芯的市佔率已達6%,且聯電過去西進佈局的和艦與聯芯都吃了大虧,未來東進美國纔是正確方向。

就算不能吃下英特爾工廠,聯電也需要考慮如何彎道超車,例如選擇南向的力積電,已與塔塔電子投入110億美元,要蓋全印度第1座12吋晶圓廠。聯電未來如何擦亮招牌,就看經營團隊如何出招了。(作者爲鍶科技暨幣特財經總編輯)