戰火下吳新榮的個人記事

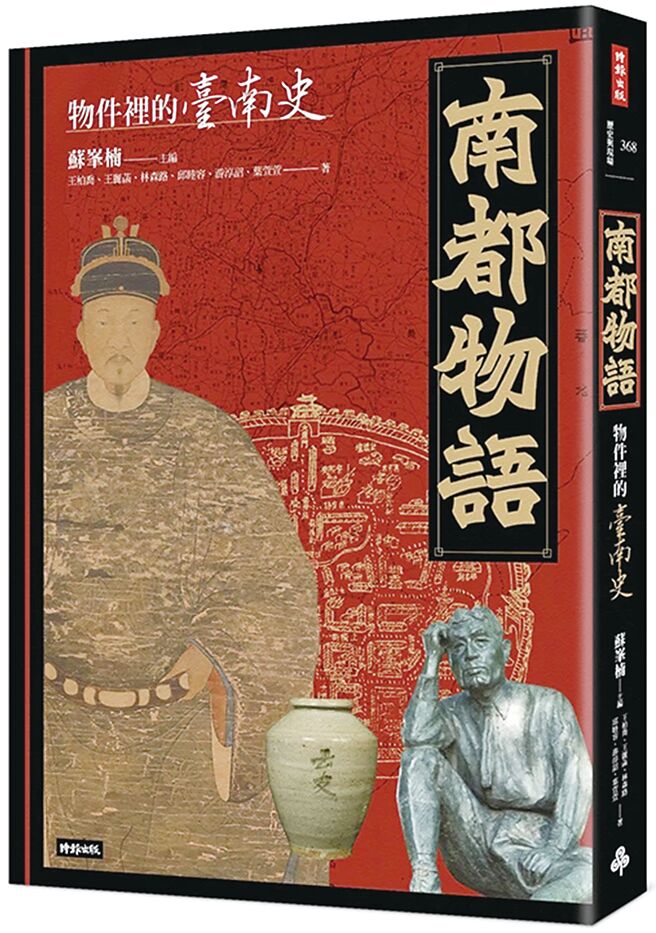

南都物語:物件裡的臺南史(時報出版)

當文青醫師吳新榮收到臺南被轟炸的訊息,事件已經過了一天,他將心情寫入一九四五年三月二日的日記之中。

對於吳新榮來說,他並未想到戰爭距離自己如此近。而這場戰爭發生的原因,日本政府說是理念之爭──讓亞洲掙脫歐美的殖民枷鎖。他很熟悉與殖民者周旋這件事,過去他也向日本政府爭取權益,不過抗爭的手段只是聽臺灣文化協會的演講、組織佳里青風會投入地方選舉,從未動過暴力抗爭的念頭。

一九一五年(大正四年)吳新榮入學蕭瓏公學校漚汪分校(今漚汪國小),一九二二年(大正十一年)時就讀臺灣總督府商業專門學校,他受到學校英文老師林茂生的啓發,開始參與臺灣文化的推廣,也聽了很多臺灣知識分子的演講。

第一次世界大戰期間,亞洲地區並未受到太多波及。戰爭帶來的重大傷亡,讓許多知識分子更進一步思考現代化帶來的後果,並體認到這樣的戰爭結果太過慘烈,相信人們會記取教訓,不會輕易再發起下一場戰爭。

在大正的民主氛圍下,臺灣的知識分子認爲人類的紛爭,將會仰賴非暴力的形式解決。

這場發生於一九四五年三月一日的臺南大空襲,造成臺南地區嚴重的傷亡。二戰後期,戰火開始燒向臺灣,美軍對臺灣的空襲轟炸集中於一九四四年十月至一九四五年八月,主要針對工廠、行政機關等設施,目的在於癱瘓臺灣的行政系統及軍事產業。爲了躲避空襲,許多居民逃到鄉下地區,這個行動被稱作「疏開」。

吳新榮在三月一日的日記上寫着自己聽到了空襲警報以及連續的爆炸聲,之後才收到臺南被攻擊的消息,三月二日的日記則補述昨夜還能看到遠方的黑煙。對此,吳新榮感嘆美軍盲目的轟炸導致無謂的犧牲,他們必須面對的戰爭慘況已經近在眼前。

同時他也在日記說,戰時的報紙版面只剩下四分之一。作爲後來人的我們,已經知道第二次世界大戰即將步入尾聲,而當時的報紙多半還在粉飾太平,即使如此,對吳新榮來說,報紙的內容依舊索然無味。

吳新榮放下報紙,轉而讀起江文也的《上代支那正樂考》。也許身爲醫者的他,已經看淡生死。吳新榮顯然很喜歡這本書,大概花了一個月的時間將這本書讀完。

當時不少知名人士經歷了這次的空襲。

譬如臺灣文化協會的要角韓石泉醫師,就有着空襲帶給他的痛苦回憶。他在自傳中提到,戰火逐漸蔓延到臺灣,即使如此,依然有人很樂觀地想:「盟軍只會攻擊軍事相關的建築,民宅從高空來看非常明顯,所以我們不會有事的。」雖然韓石泉醫生不這麼認爲,但他也因爲醫務繁忙,還沒有思考「疏開」到鄉下的事情。

三月一日當天,總共有兩次空襲警報,第一次警報是在上午十一點,到十二點警報解除。臺南市區的居民並未感到慌張,有些人甚至還探出了頭,看着天上的敵機。面對敵機,日軍利用高射炮還擊,但因爲飛機的飛行高度太高,所以只看到一朵朵砲彈引發的黑色雲朵,在飛機下方綻放,並未擊中機身。

身爲醫生的韓石泉,在第一次警報響起之後,就前往和春外科醫院待命,準備爲空襲結束後可能涌入的大量傷患進行救治處理。

出門前,韓醫師特別囑咐長女淑英快點出門,早早去慈惠院(今私立臺南仁愛之家成功養護中心)待命,以盡女子救護隊的責任。

剛剛抵達醫院,空襲便開始了,韓醫師只能躲在水槽底下,等待空襲過去。幸好,多數的家人和員工都從兼有醫院功能的自宅撤離,進入附近的防空設備避難,當天傍晚韓家人又疏開到郊外的本淵寮。

但是韓石泉並未放心,他還不知道大女兒韓淑英的下落。那個時候,韓宅已經被美軍落下的燃燒彈擊中,燃燒着熊熊烈火。由於家宅沒了,他只能暫居在友人王受祿家中,隔天他才找到女兒的遺體,女兒履行着救護隊的職責到生命的最後一刻。

聽說這次空襲,臺南的罹難者至少有兩千多人。

對於吳新榮來說,戰爭對他的影響之一,就是一九三九年被編入佳里的防衛救護班。他除了要練習應對空襲的緊急處理外,也負責燈火管制的行爲。但吳新榮並不把這些當一回事,還頻頻和朋友相約打麻將。到了後來,吳新榮決定戒除麻將,改下圍棋。

戒除麻將的原因,吳新榮自陳是浪費太多時間。但與友人打麻將,不單單是作爲娛樂而已,戰爭開始之前,他們藉由打麻將溝通聯絡,曾經在地方選舉打出漂亮的一仗。戰爭期間,放棄麻將而學習圍棋,是否代表吳新榮對於政治已經有心灰意冷之意呢?

戰爭似乎從心理層面影響了吳新榮。

三月一日的空襲之後,吳新榮的日記不時出現空襲相關的紀錄。如果是下雨天,吳新榮就會鬆一口氣,因爲雨天不會有空襲。在一九四五年五月二十七日的日記中,他記錄了小雅園遭受空襲的場景──建築物吃了五發機槍子彈,其中一顆從屋頂貫穿到木板。一九四五年七月二十九日的日記,寫着他也開始構築躲避空襲的掩體。

當空襲成爲日常,吳新榮和友人談起另一個話題,敵軍會不會登陸臺灣?

三月二十六日,他與因躲避空襲來到鄉下疏開的黃平堅、莊松林、王盡瀨交流意見。日記裡,他認爲敵軍不會登陸,列舉了好幾點考量,整理起來,總體意見就是臺灣的防守堅固,雖然位置的確有戰略價值,但考慮優點和缺點相較,攻下臺灣並不划算。

吳新榮的判斷非常正確,雖然美軍曾經計劃登陸臺灣,這個名爲「堤路行動(Operation Causeway)」的攻臺計劃,的確有預估攻臺需要的兵力和準備。最後評估認爲成本太大,決定跳過臺灣。

但吳新榮接下來的判斷,就顯得天真了。他認爲敵軍將攻下其他島嶼,最後只剩下日本本土和臺灣,成爲堅守戰場的兩個堡壘。

雖然敵軍並未登陸,但戰火依然在臺灣上空盤旋。一九四五年五月三十一日,美軍針對臺北發動大空襲。這次的空襲造成了數千人的死傷,不只人員有所死傷,古蹟、藝術品亦受到波及,如黃土水的作品《釋迦出山》就遭到焚燬。

戰爭帶來的影響,在戰爭結束之後並未停止。那些從空中落下的彈藥,有些可能被埋在土裡。譬如捷運松山機場站開挖時,就挖到疑似二戰時期空襲的未爆彈。希望當時臺南大空襲的未爆彈,都已經處理完畢。

終戰那一天,吳新榮日記又是怎麼描述這件事?翻到八月十五日的日記,吳新榮上午都在忙,替瘧疾患者抽血、檢驗疾病。中午聽到友人說有重大廣播,回到家後卻發現收音機沒電。直到晚上,才從友人口中聽到日本投降。

戰爭結束了。

從現有的資料來看,這似乎是吳新榮最後一篇日文日記。

到了八月十六日,吳新榮用漢字寫日記。面對政權的交替與日本的戰敗,吳新榮並沒有太多喜悅,而是不斷提醒自己要小心謹慎。他在日記寫道:「噫,悲壯乎,歷史的大轉換是一日之中,是一時之間。噫,感慨哉,自今日雖說是和平之第一日,但難免一種的不安,無限的動搖。總是要光明的前途,必須要再努力、勉勵而已。此數日中要謹慎,而靜觀世界之大勢。」

吳新榮未曾想到的是,空襲雖然結束了,但戰後的國民政府,卻即將引發政治的洪水,向他與一批知識分子席捲而來。(摘自《南都物語》);更多精彩內容請免費下載《翻爆》APP